Las enfermedades transmitidas por mosquitos son uno de los principales desafíos para la salud pública a nivel global. Cada año, el impacto de los casos de dengue, zika y fiebre amarilla genera nuevos escenarios, tanto en países con altos índices de pobreza como en sociedades con mayor desarrollo económico.

En el marco del XVII Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) que se realizó del 15 al 17 de junio en la ciudad de Mar del Plata, se analizaron las tres principales enfermedades vectoriales que afectan a Argentina y a otros países de América. Los especialistas expusieron los resultados de sus últimas investigaciones y las perspectivas acerca de la dinámica que tendrán los brotes, así como también repasaron las acciones que se requerirán por parte de los estados para contenerlos.

El control de los vectores, la mejora en los sistemas de diagnóstico y la vacunación –en los casos posibles- son las claves para atender la compleja problemática que representan los virus transmitidos por mosquitos. En distintas ponencias presentadas, los infectólogos coincidieron en la necesidad de más acciones concretas, en las que deberán estar involucrados tanto los gobierno como la sociedad civil.

Dengue

En los últimos 20 años, los brotes de dengue se sucedieron en Argentina con distinta intensidad. “Es muy difícil entender la dinámica epidemiológica de la enfermedad. Aunque este año parece haber una caída en la transmisión, se debe tener cuidado”, señaló el médico del servicio de Patología Regional y Medicina Tropical del Hospital de Infecciosas “Francisco Muñiz” de Buenos Aires, Tomás Orduna.

Tradicionalmente asociado con el Aedes Aegypti, la confirmación de que el virus del dengue también es transmitido a través de otro vector amplió el escenario de riesgo a nivel global. En los países de mayor desarrollo económico, mencionó el infectólogo durante su ponencia en el primer día del congreso, preocupa el Aedes Albopictus, una especie conocida popularmente como el “mosquito tigre”, que es originario de Asia y también está extendido en África.

“Los reportes que tenemos acerca del dengue son muy sensibles. Se estima que hay 400 millones de infectados por año, de los cuales sólo uno de cuatro tiene manifestaciones clínicas. Existe una enorme cantidad de personas que han contraído el virus y no lo saben”, resaltó Orduna.

Hasta que finalicen los procesos de evaluación de las vacunas aprobadas para prevenir la enfermedad, la disminución de los índices de infestación domiciliaria y peridomiciliaria son la clave para el control del dengue en Argentina, resaltó el especialista. “El abordaje tiene que ser antropológico y cultural. Lo que tenemos que cambiar son actitudes. Es una situación muy compleja, donde incluso se están llegando a analizar estrategias punitivas, es decir, la aplicación de sanciones a quienes no cumplan con las medidas de prevención y ordenamiento ambiental”, opinó.

Zika

Desde la aparición de la rubeola, hace más de 40 años, el sistema sanitario mundial no se enfrentaba a un desafío tan grande como el que representa el zika, un virus que causa malformaciones en niños y sobre el cual todavía se desconocen diversos aspectos. Así lo aseguró profesor de la Escuela de Salud Pública e investigador de la Universidad de Yale, Albert Ko, en el simposio que lo tuvo como disertante en el congreso SADI 2017.

Mientras avanzan los distintos proyectos para la vacuna que podría prevenir la infección del virus – hay 35 programas dedicados al tema y se estima que para 2020 se podría lograr la aprobación para el uso-, la falta de métodos efectivos de diagnóstico preocupa a los especialistas. “Estamos ante un dilema para la salud pública, porque las vacunas tardarán unos años hasta llegar a la población. Mientras tanto, necesitamos mejorar los diagnósticos y desarrollar un test que permita revisar a la población y llevar tranquilidad a las mujeres embarazadas y a sus familias”, dijo Ko.

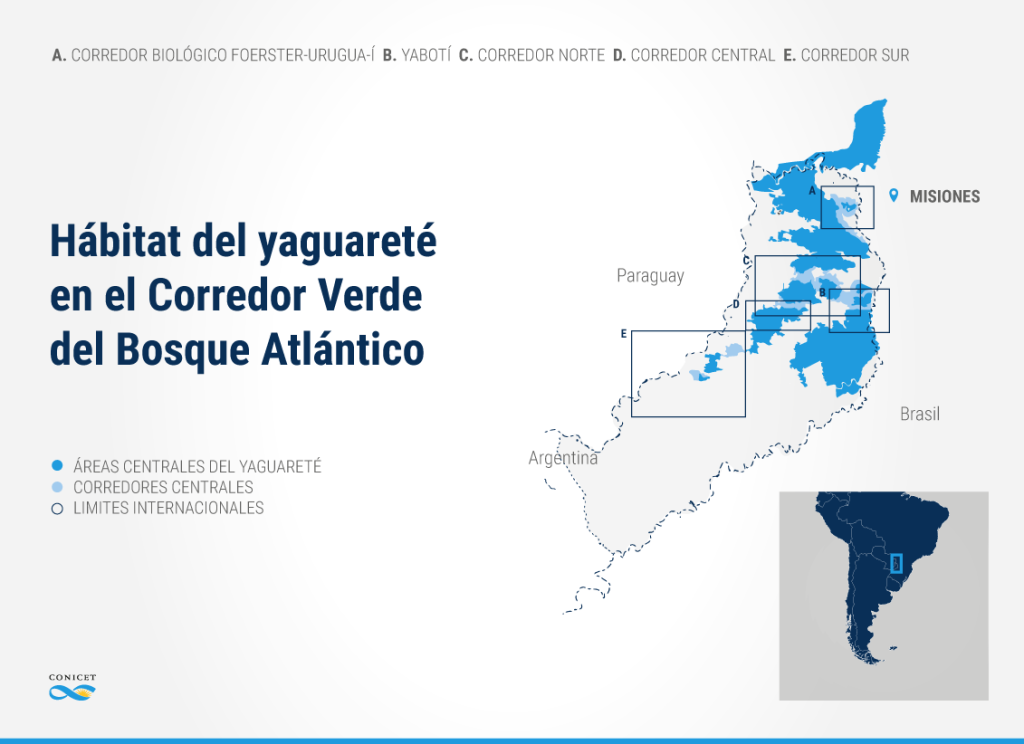

Una de las hipótesis que maneja el grupo de investigadores que trabaja en Brasil tiene que ver con que la exposición previa a los virus del dengue y la fiebre amarilla disminuye el riesgo de contraer zika. “Por la información que tenemos de estudios preliminares que hicimos en Salvador de Bahía, las infecciones anteriores podrían proteger contra esta enfermedad. Eso explicaría por qué hay muchos centros urbanos que aún no experimentaron brotes en Argentina, como los de Misiones, Chaco o Formosa”, estimó.

Fiebre amarilla

A diferencia de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, la fiebre amarilla cuenta con una gran herramienta de prevención: la vacuna. Aunque está incluida en el calendario de inmunizaciones de Argentina, los criterios de aplicación están siendo permanentemente revisados por motivos, entre los que se cuenta la escasez global de la vacuna debido a su prolongado tiempo de producción.

“Desde 2007 la estrategia de vacunación es regionalizada y está centrada en Misiones y ciertos departamentos de la provincia de Corrientes, como Ituzaingó, Paso de los Libres y Santo Tomé, ya que son los que por las características de su ecosistema pueden estar expuestos a la transmisión. Se aplica una dosis a los 18 meses, junto con otras vacunas indicadas para esa edad”, recordó el referente de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, Cristián Biscayart.

Tanto en Corrientes como en Misiones, la cobertura de vacunación de la población objetivo es baja. “En algunos departamentos, no llega al 50% y es una situación que preocupa. Necesitamos mejorar los índices para que la circulación del virus no cause muertes en humanos”, consideró el infectólogo, que adelantó que están previstos nuevos trabajos en la región para reforzar estrategias de inmunización, así como también para avanzar en estudios que verifiquen la efectividad de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en simultáneo con otras dosis.