La asimilación de datos, una metodología que combina datos con modelos matemáticos, está siendo utilizada en varios países para intentar predecir cómo continuará la pandemia de COVID–19. Un investigador del CONICET participó de un estudio que incluyó un análisis de la situación de Argentina, desarrollando técnicas que permiten evaluar qué impacto podrían tener las distintas medidas de endurecimiento o flexibilización del aislamiento en los próximos meses.

Del análisis, que fue enviado para su evaluación a la revista Foundations of Data Science, también participaron científicos del Reino Unido, Francia, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Brasil y Noruega. La técnica desarrollada podría ser tenida en cuenta por los gobiernos para la definición de diversas medidas, como el regreso a clases, el funcionamiento del transporte público o el turismo, entre otros.

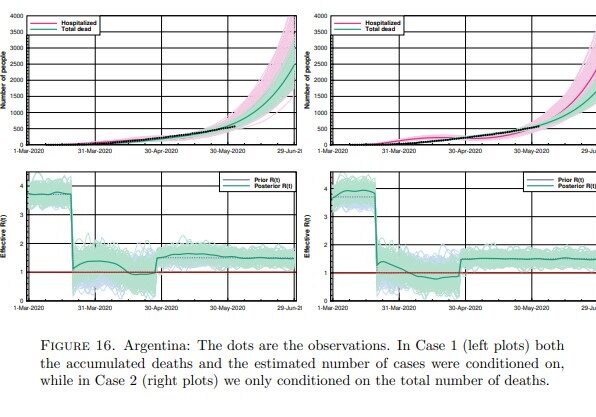

Manuel Pulido es investigador independiente del CONICET en el Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT, CONICET – UNNE) y fue uno de los colaboradores de este proyecto. “Lo que hicimos fue combinar todos los datos que tenemos disponibles acerca de la enfermedad y su propagación durante los últimos meses con modelos matemáticos, utilizando un ensamble para cuantificar las distintas fuentes de incerteza y así poder inferir en tiempo real la situación de la pandemia y predecir probabilísticamente su evolución”, explica el doctor en Física.

El objetivo de este trabajo colaborativo internacional, cuyo manuscrito aún está pendiente de revisión, es entender cómo se está desarrollando la enfermedad y evaluar comparativamente qué impacto tuvieron las medidas que se fueron disponiendo en los distintos países. Procesar y analizar diversos datos oficiales —que van desde el rango de edades de los pacientes que contraen COVID-19, su ubicación geográfica o los días que permanecen internados, entre otros—, puede servir para hacer predicciones de las consecuencias que podrían tener medidas de flexibilización o endurecimiento de la cuarentena.

“Nuestro desarrollo puede convertirse en una herramienta que sea de utilidad para la toma de decisiones. Estas técnicas podrían ser utilizadas para ir haciendo proyecciones probabilísticas de los posibles escenarios que se darían en Argentina o en una región específica y determinar, por ejemplo, cuál sería el momento más adecuado para volver a abrir las escuelas”, señala Pulido.

Mientras este análisis preliminar es evaluado por sus pares, los investigadores que desarrollaron estos modelos están controlando el funcionamiento mediante distintas técnicas de validación, corroborando retrospectivamente los pronósticos realizados con los nuevos datos que van surgiendo. Las actualizaciones, explican, se realizan diariamente con datos oficiales y se van corroborando con las predicciones del modelo.

La técnica de asimilacion empleada para COVID–19 es la misma que se utiliza para los pronósticos meteorológicos, combinando observaciones y modelos para determinar el estado de la atmosfera. “Esta colaboración nos ayuda a comprender mejor la situación en distintos países y complementar los datos que existen, que son parciales y contienen incertezas. Lo que esta técnica nos permite justamente es cuantificar esas incertezas: trabajamos con distintas fuentes de información porque ninguna tiene la información precisa y esto es clave, particularmente en el tema de COVID – 19, que es causada por un virus del que todavía se desconocen muchos aspectos referidos al contagio o a la inmunidad”, señala el investigador.

Además de la utilidad de este desarrollo para la actual emergencia, esta técnica puede ser utilizada para otras epidemias, como dengue. Según explica Pulido, cuyo tema de estudio está orientado a modelos climáticos, este trabajo fue posible mediante la colaboración interdisciplinaria de distintos grupos. “Muchos de nosotros trabajamos en diferentes áreas disciplinares, pero la versatilidad de las técnicas de asimilación de datos hace que puedan ser aplicadas en múltiples campos”, comenta.

Monitoreo en Corrientes

En la reciente convocatoria del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, uno de los proyectos seleccionados para ser ejecutado en el NEA es el desarrollo de un Sistema de Monitoreo y predicción en la provincia de Corrientes usando asimilación de datos. La propuesta será llevada adelante por Manuel Pulido junto a su equipo de trabajo del IMIT y un grupo de colaboradores nacionales e internacionales.

DOI: https://doi.org/10.1101/2020.06.11.20128777

Nota publicada en https://nordeste.conicet.gov.ar/con-asimilacion-de-datos-predicen-como-continuara-la-pandemia-de-covid-19-en-argentina/