Analizar los cambios que se dan en la naturaleza por el impacto de los humanos es el objetivo de la historia ambiental, una rama que explora tanto las relaciones sociales como el contexto económico que configuran a las sociedades. Desde la provincia de Misiones, la principal productora y exportadora de yerba mate de Argentina, una investigadora del CONICET estudia cómo este cultivo influyó en el poblamiento del territorio, analizando las distintas corrientes inmigratorias registradas entre 1920 y 1960.

La conformación de colonias de origen alemán, la oferta de incentivos económicos y el interés académico de universitarios europeos por este por entonces remoto destino del Nordeste argentino son algunos de los aspectos que se describen en distintos trabajos, que emplean diversas fuentes para construir la cartografía etnográfica misionera. Se trata de una perspectiva inédita para la región, que permite reconstruir el pasado con múltiples fuentes.

María Cecilia Gallero es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESYH, CONICET – UNaM) y hace más de dos décadas se dedica al estudio de los procesos de colonización privada en la región del Alto Paraná, una zona que incluye el actual territorio de Misiones. Después de graduarse como licenciada en Historia en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, decidió volver a la provincia donde pasó su niñez y juventud para intentar responder los interrogantes que le surgieron de pequeña, cuando se preguntaba por qué los alemanes y suizos que vivían en su pueblo habían elegido esta región de América del Sur para instalarse.

“La inmigración en Misiones tiene distintas corrientes. La primera se da a partir de la creación del territorio nacional en 1881, que es cuando el gobierno empieza a promover las colonias oficiales. Fue un proceso bastante rápido y llegaron, en su mayoría, colonos de países limítrofes, principalmente Brasil”, señala la investigadora y destaca que, de acuerdo al censo de 1895, cerca de 12 mil de los 33 mil habitantes registrados provenían de ese país.

Después de la Primera Guerra Mundial, empezaron a surgir emprendimientos privados de capitales nacionales y extranjeros, como las compañías Alto Paraná y Eldorado, que adquirieron tierras y organizaron la llegada de inmigrantes. Así, se diseñaron tres colonias que fueron pensadas especialmente para descendientes de alemanes: Puerto Rico, Montecarlo y Eldorado.

Los archivos de estas compañías se conservaron intactos a través de las décadas y fueron una de las principales fuentes consultadas por la historiadora. “Este material, que incluye datos de los lotes, las fechas de venta y los precios que se pagaron, me permitió reconstruir el mapa de cómo se distribuyeron las tierras”, cuenta Cecilia Gallero, quien conformó una primera base de datos sobre Puerto Rico —para su tesis doctoral— y que posteriormente amplió a otras zonas de la región para avanzar en un proyecto de cartografía etnográfica inédito en Misiones.

Los testimonios de la época revelaron que la religión jugó un papel importante en ese entonces. “Carlos Culmey era un ingeniero alemán que estaba a cargo de la compañía y fue quien impuso una visión religiosa para las colonias. Si bien era protestante, vino acompañado por un sacerdote jesuita, Max von Lassberg, y juntos determinaron que en Puerto Rico se instalarían los católicos y en Montecarlo, los protestantes”, señala la historiadora.

Esa división se fue diluyendo con los años y a partir de 1937 empiezan a llegar a Misiones inmigrantes provenientes de Suiza, país que por ese entonces atravesaba una profunda crisis económica. Los suizos se instalaron directamente en una subdivisión de la Colonia Puerto Rico, en “Línea Cuchilla”, ya que en esa zona habían quedado muchos terrenos sin vender.

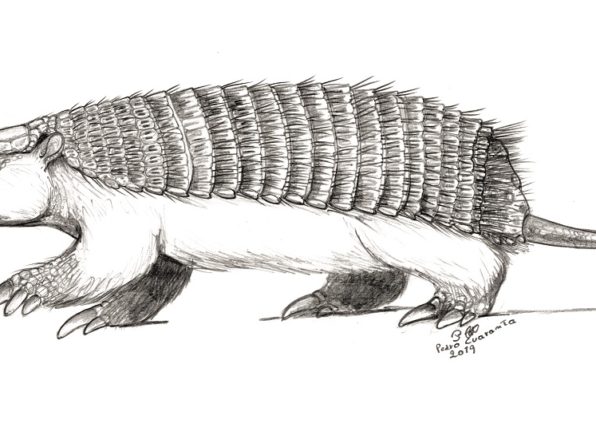

Un tiempo antes, en la década de 1920, otro grupo de suizos había llegado a Misiones con la intención de producir yerba mate. Fueron ellos los que crearon los primeros cultivos de grandes extensiones, en Santo Pipó.

“Esto ocurrió a partir de pequeñas conexiones, que empezaron con un profesor de la Universidad Politécnica de Zurich, Sprecher von Bernegg, quien era especialista en plantas subtropicales e incentivaba a sus alumnos a que en lugar de viajar hacia África para dedicarse al cultivo del caucho o de palmeras de aceite, se instalen en Misiones y cultiven yerba mate. Eso generó que varios de esos estudiantes, una vez graduados de ingenieros agrónomos, se radiquen en lo que hoy es la ciudad de Santo Pipó”, repasa Gallero.

Aunque la yerba mate era una especie nativa que crecía en el sotobosque y ya era plantada en Misiones, la llegada de los suizos cambió las prácticas. “Crearon yerbales de grandes extensiones, con procesos completamente distintos y con técnicas diferentes a las que se implementaban en Brasil”, indica la historiadora.

Desde la perspectiva de la historia ambiental, en vínculo con otras disciplinas como la geografía, la química o la ingeniería agronómica es fundamental para analizar de qué manera la naturaleza y las acciones de los humanos se impactan mutuamente. “En muchos casos, representa un gran desafío para una historiadora, pero me parece fundamental que, en un lugar como Misiones, una provincia ubicada en una de las regiones más biodiversas del mundo, asumamos la responsabilidad de indagar en estas cuestiones”, finaliza Gallero.

Nota publicada en https://www.conicet.gov.ar/la-historia-ambiental-de-misiones-como-el-cultivo-de-la-yerba-mate-configuro-el-poblamiento-provincial/